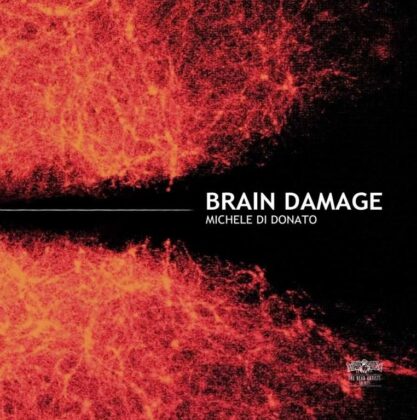

Brain Damage – letteralmente danno cerebrale – è il titolo del nuovo libro di Michele Di Donato, fotografo di origini pugliesi, ma siciliano di adozione. Lo abbiamo incontrato al festival parmense Colorno Photo Life in occasione della presentazione del suo libro.

Così ci ha raccontato la genesi e l’evoluzione del suo lungo e articolato progetto che ora è divenuto un corposo prodotto editoriale pubblicato dalla casa editrice The Dead Artist Society e curato da Fabiola Di Maggio.

Brain Damage, le foto

Cominciamo dalla copertina.

Ero alla Biennale d’Arte di Venezia nel 2019. In quel periodo avevo finito il lavoro per la realizzazione del libro ma ero ancora alla ricerca di un’immagine adatta a diventare la copertina di Brain Damage. Alla Biennale di Venezia mi sono ritrovato davanti a un video che andava in loop e simulava una sorta di implosione: è stata una vera e propria epifania!

Brain Damage è il titolo del libro. Perché?

Brain Damage è il titolo di un pezzo epocale dei Pink Floyd, contenuto nell’album “The dark side of the moon”. Quella dei Pink Floyd è la musica con la quale sono cresciuto; insieme al fumettista Andrea Pazienza, Lou Reed, Francis Bacon, sono stati i cantori delle mie inquietudini.

Mi hanno insegnato a riconoscere e utilizzare le emozioni a fini artistici. Perciò è stato semplice decidere di intitolare Brain Damage un libro che parla proprio degli effetti che l’abuso di sostanze stupefacenti e il craving – ossia il desiderio improvviso di assumere alcol, droghe, cibo, di compiere atti sessuali – hanno sul cervello umano e sul comportamento delle persone.

Quattro capitoli, un’intenzione.

Craving, Doppelgänger, Lost in the K-Hole e Rorschach sono le quattro sezioni del libro. Ciascuna rappresenta un tentativo di “leggere” la contemporaneità e di dare una rappresentazione della società liquida in cui viviamo.

Ci avevo già provato, anni fa, con il progetto “non-luoghi”, ma in quel caso preferii mostrare l’interazione dell’uomo con lo spazio in cui vive. In questo caso parlo delle conseguenze che, il vivere in quello spazio, in questa epoca, in questo nulla rumoroso e fluido ha sulla vita degli esseri umani.

Quali sono le ragioni, quelle profonde e personali, che ti hanno indotto a realizzare questo lavoro?

Porto sulla pelle i segni di quanto si vede nel libro un po’ perché ci sono passato, un po’ perché alcuni miei amici sono morti per esserci passati. Per chiudere alcuni capitoli della mia vita ho deciso di rappresentarli, di metterli in scena.

Ho voluto guardare in faccia l’abisso, ben consapevole dei rischi di questa operazione. E credo di esserne uscito fuori bene anche se sento che qualche strascico è rimasto in me e sono sicuro che tornerà. Magari mi darà l’occasione per farsi raccontare in un altro volume.

Hai adoperato tecniche fotografiche differenti per poi farle confluire nello stesso “contenitore-libro”. Non ti preoccupa la diversità dei risultati ai fini della coerenza narrativa?

Ho sempre considerato la coerenza stilistica come fine a se stessa nel senso che, a mio modo di vedere, lo stile deve essere asservito proprio alla narrazione. In ogni mio lavoro ho sempre cercato una coerenza narrativa vigorosa.

In Brain Damage metto in scena il fatto che qualunque tipo di dolore poi fonte di eccesso, disordine, disagio, proviene da un’assenza; è proprio l’assenza di qualcosa o di qualcuno che ti fa precipitare in una sorta di bolla dove ogni cosa è lecita e dove l’assenza si sostituisce con la dipendenza, l’ossessione, la violenza.

È questa la narrazione che è alla base di tutto il libro. Lo storytelling, invece, è diverso per ognuno dei capitoli perché ciascuno di essi aveva bisogno di una narrazione stilisticamente diversa. Si passa dal reportage al mosso creativo, dalla “regia visuale” fino a una dimensione documentaristica violenta in stile Vice.com.

Dove hai eseguito le fotografie contenute nel tuo libro?

Per lavoro ho viaggiato molto e queste foto sono state eseguite, oltre che in Italia, anche in Europa, principalmente Amsterdam, Rotterdam, Monaco di Baviera e Düsseldorf.

Hai lavorato pensando a una pubblicazione editoriale o è stato un passaggio al quale sei arrivato in seguito?

Il primo capitolo è stato Rorschach ma sono partito con l’intenzione di realizzare un lavoro singolo, non una pubblicazione. Solo quando ho cominciato a studiare l’argomento e a voler raccontare anche il craving ho capito che avrei potuto costruire qualcosa di più strutturato.

Il ritmo dell’editing è serrato, il colore è acido, il mosso rasenta la violenza di certa fotografia nord europea tutt’altro che in linea con la bellezza classica italiana. Spiegaci le ragioni di queste scelte estetiche.

Amo il Nord Europa e, di conseguenza, amo la fotografia di quelle latitudini e fotografi come Tom Sandberg, Morten Andenaes, Sandra Kantanen, Ragnar Axelsson. Mi attira il loro modo di raccontare, di rappresentare cose e persone e il modo, particolarissimo, di rendere freddi anche i colori caldi, virandoli sull’acido. Craving e Rorschach sono stati fatti in Olanda perciò i colori erano quelli che ho trovato in loco.

Nonostante ciò, ho lavorato in postproduzione per ottenere il viraggio di cui parli. Volevo che tutto fosse freddo, che tutto trasmettesse sensazioni di instabilità, insicurezza, inadeguatezza. Ogni fotogramma doveva rappresentare un vissuto inquieto ed esistenzialmente complesso; di conseguenza il ritmo dell’editing non poteva che essere serrato, rappresentazione plastica di una vita mordi e fuggi. Fortissime, poi sono state le influenze dei pittori che amo di più cioè Francis Bacon, Gerhard Richter e Lucian Freud.

Ci racconti qualche situazione in cui hai realizzato gli scatti?

In Rorschach le ragazze che ho ritratto erano assolutamente consapevoli di quello che stavo facendo, anche perché ero dentro le loro case. Come faccio sempre, le ho lasciate libere di vivere la loro vita come se non ci fossi. Alcune hanno voluto mostrarmi il loro corpo magrissimo, quasi con orgoglio.

Craving, invece, è un reportage allo stato puro. Mi sono imbucato in feste, rave party, discoteche. Ho vissuto nella movida di Amsterdam e Rotterdam letteralmente “sbattendo in faccia” la fotocamera ai miei soggetti. Solo all’inizio mi hanno guardato con sospetto, poi si sono abituati alla mia presenza, regalandomi anche qualche immagine inaspettata.

Perché l’uso della lingua inglese per il titolo e per i nomi dei capitoli?

Sono cresciuto ascoltando musica dei Pink Floyd, Led Zeppelin, di Nick Drake… Mi sono abbeverato per anni non solo dalle loro note, ma anche e soprattutto dai loro testi. E nel tradurli, ho capito che la lingua inglese ha il dono di essere concisa. Bastano due parole per esprimere un concetto, per quanto complicato esso sia. Per questo ho scelto l’inglese.

Come ti relazioni con il mercato della fotografia?

Sono rappresentato da una galleria d’arte di Parigi e i collezionisti che acquistano le mie fotografie sono solo ed esclusivamente esteri. Quindi, l’estero? Meno male che c’è. In Italia purtroppo, in fotografia come in altri ambiti, se non fai parte del “giro giusto” rischi di essere trattato come un parvenu. Perciò lavoro con l’estero, per tentare di aggirare il muro italiano.