di Denis Curti

Colori accesi, brillanti, vibranti. Composizioni ritmate da linee e piani sovrapposti, geometrie costruite sulla luce. Paesaggi iperreali, più veri del vero, surreali, sospesi, spesso impossibili. Proporzioni ingannevoli in cui non c’è spazio per l’uomo. Figure umane svelate in negativo, sublimate in ombre lunghe, a suggerire contemporaneamente l’idea di presenza e assenza. Corpi come paesaggi, e pianure e colline dai contorni antropomorfi. Tratti distintivi che rimandano immediatamente e inequivocabilmente al linguaggio visivo di Franco Fontana, fotografo i cui lavori hanno trovato un riconoscimento ampio e stabile a livello nazionale e internazionale. Oltre quattrocento le mostre, personali e collettive, in cui sono state esposte le sue fotografie e più di settanta i volumi pubblicati, cui si aggiungono prestigiosi riconoscimenti, premi e onorificenze in tutto il mondo. Nato nel 1933 a Modena – città dove si riscontra già dall’inizio del Novecento una tradizione fotografica piuttosto radicata – Franco Fontana si avvicina alla fotografia nei primi anni sessanta, secondo un percorso comune a molti della sua generazione, ossia attraverso il mondo degli amatori, tra i quali prevale uno spiccato interesse per gli aspetti prettamente tecnici e formali. Si tratta quindi di un passatempo cui si dedica con gioia la domenica o in vacanza d’estate, inizialmente maneggiando una Kodak Retina 3, tra una giornata e l’altra passata al negozio di arredamento che cogestisce. La decisione definitiva di convertire la fotografia in professione avviene solo nel 1976. Tuttavia già nelle fotografie di questo primissimo periodo si vedono in nuce alcuni di quelli che diverranno i suoi tratti distintivi. Soprattutto, c’è una scelta di campo decisamente controcorrente rispetto alla maggioranza dei suoi colleghi: tra i primi in Italia a schierarsi con tanta convinzione e fermezza, Fontana opta per il colore e lo rende protagonista, non come mezzo ma come messaggio, non come fatto accidentale, ma come attore. È attratto dalla superficie materica del tessuto urbano, da porzioni di muri, stratificazioni della storia, dettagli di vita scolpiti dalla luce. Sebbene l’introduzione del colore in fotografia risalga ai decenni immediatamente successivi alla nascita della fotografia in bianco e nero – si pensi ad esempio alla colorazione manuale delle immagini, prima che procedimenti autonomi e diretti fossero messi a punto, con le pellicole invertibili di Kodak e Agfa, nel 1936 – l’affermazione del colore come pratica a sé stante, dalla semantica e dalla natura propria, avviene solo a partire dagli anni sessanta, prima negli Stati Uniti e – con qualche ritardo – anche in Italia.

Nonostante le difficoltà e le resistenze iniziali nel nostro Paese verso questa tecnica in progressivo miglioramento, percepita – soprattutto a livello fotoamatoriale – come un travisamento della fotografia cosiddetta artistica o formalistica, si assiste a una graduale affermazione e accettazione fino a raggiungere il mercato di massa, grazie anche al suo impiego nei campi della fotografia editoriale, pubblicitaria e di moda. La visione di Franco Fontana, distendendosi nelle ampie campiture cromatiche del paesaggio italiano, non si caratterizza solo per l’inconfondibile stile espressivo, ma anche e soprattutto per il legame imprescindibile con un preciso movimento artistico che introduce la fotografia nel misterioso e proibitissimo regno del colore. In quegli stessi anni, infatti, negli Stati Uniti, è in atto una rivoluzione che ben presto avrebbe portato la “tavolozza fotografica” sulle pareti delle gallerie newyorkesi. Da quel momento in poi, pari dignità artistica sarebbe stata riconosciuta sia al tradizionale bianco e nero sia al colore e, in particolare, a quel cromatismo consapevole che finalmente si ribellava ai confini dell’amatorialità e delle istantanee di famiglia. All’interno di tale fermento artistico, l’opera di Franco Fontana rivela naturali analogie con il linguaggio della fotografia contemporanea. Le sue inquadrature, ad esempio, che stringono il campo fino al punto ideale in cui i piani si incrociano e danno vita a immagini metafisiche, sono le stesse che assecondano gli interni domestici della provincia americana di Stephen Shore, artista e pioniere del colore in fotografia. La prospettiva di entrambi gli autori, infatti, ognuno nella propria e specifica poetica espressiva, è quella di uno sguardo sorpreso, che per la prima volta si accorge di un mondo a colori e che ad esso si avvicina incredulo, a tal punto da sublimarne la luce e la materia.

Questo approccio alla visione è un ritorno, quasi un riferimento stilistico, che interessa un più antico cambiamento epocale nella storia della fotografia. Diversi anni prima, Paul Strand sull’onda della straight photography esprimeva il senso di un’arte fotografica che poteva superare la rappresentazione speculare della realtà. Per dimostrare ciò, il suo obiettivo si chiudeva così tanto sul soggetto, da perdere ogni riferimento con il dato reale. I suoi close-up su dettagli di corpi o di oggetti comuni trovavano nella descrizione attenta e dettagliata della materia la sua stessa dissoluzione. Anche qui lo stupore guidava l’istinto dell’artista: Strand scopriva allora le potenzialità del mezzo fotografico di rappresentare il mondo oltre il dato reale. Sulle linee di una tradizione che dalla straight photography conduce ai coloristi americani, dunque, Franco Fontana varca i confini dell’arte e s’inserisce nel dibattito sul rinnovamento della fotografia contemporanea sin dagli esordi della sua carriera artistica. Nel 1961 avviene il suo debutto internazionale, alla 3a Biennale Internazionale del Colore di Vienna, mentre l’anno successivo arriva il primo riconoscimento in Italia, con la pubblicazione di due immagini (Acqua ferma e Stagione morta) sulla rivista «Popular Photography Italiana» (86, agosto 1964, pp. 42-48), accompagnata da un testo di Piero Racanicchi. Il critico presenta un corpus di fotografie in cui compaiono anche fotografie a colori di Sergio Parravicini e in bianco e nero di Piero Donzelli e Gianni Berengo Gardin. Racanicchi non manca di rimarcare la resistenza del panorama culturale e fotografico italiano all’ammodernamento che deriva anche dall’uso del colore, per poi proseguire: «Una recente occasione mi ha offerto la possibilità di passare in rassegna tutto il panorama della fotografia italiana contemporanea, dandomi così la possibilità di constatare come i nostri due paesaggisti siano oggi, nelle stampe a colori, fra i nostri migliori autori. Le immagini di Fontana e Parravicini hanno il pregio di saperci dire cose nuove, ed in modo diverso dalle altre». Racanicchi mette in luce anche i limiti delle loro immagini – una certa dose di “orientalismo”, “decorativismo”, “grafismo” e gusto pittorico – ma il suo giudizio finale è positivo: le loro immagini persuadono perché non sono la «fedele registrazione di un bell’aspetto della natura», ma sono animate da una «sottile vena lirica che a poco a poco finisce per conquistarci, convincendoci».

Il linguaggio di Fontana diventa progressivamente più definito e personale: nel 1967, a Praga, scatta una serie di immagini che diverranno – col tempo – alcune tra le sue fotografie più note. Con la prima mostra personale nella sua città natale, alla Galleria della Sala di Cultura, nel 1968, si intensifica la sua attività fotografica, tanto che due anni dopo pubblica il suo primo volume, autofinanziato, intitolato Modena una città. La Modena degli anni sessanta è culturalmente attiva, animata da un gruppo di artisti di matrice concettuale – seppure ancora agli esordi – tra cui vi sono Franco Vaccari, Claudio Parmiggiani, Luigi Ghirri e Franco Guerzoni. Il lavoro di Franco Fontana condivide con questa corrente il bisogno di rinnovamento e di messa in discussione dei codici di rappresentazione ereditati – in campo fotografico – dal Neorealismo, ma pone particolare attenzione e cura anche agli esiti visivi e alla componente estetica della sua ricerca. Le pubblicazioni si susseguono – Terra da leggere (1974), Bologna, il volto della città (1975), Laggiù gli uomini (1976, con un testo di Enzo Biagi), Skyline (1978, con testo di Helmut Gernsheim) – e restituiscono una profonda riflessione sul paesaggio, interpretato in modo soggettivo, nell’interazione di luce, colore e spazio-volume. Si tratta di una declinazione del colore non descrittiva, anti-naturalistica, vicino al sentire sintetista (ma con l’aggiunta delle ombre per riagganciarsi alla realtà) o alle cromie pop. Raccoglie e rilancia la sfida di raccontare il paesaggio usando il colore, ma in modo nuovo, assecondando l’idea secondo cui «la fotografia non deve riprodurre il visibile, ma rendere visibile l’invisibile», astraendo, mettendo in posa, riducendo e infine ritraendo ciò che giace di fronte alla sua macchina fotografica. Nel suo procedere, sfrutta i limiti stessi dell’ottica nella fotografia – che negli obiettivi a focale lunga produce distorsione e l’appiattimento della prospettiva – e fa emergere le contraddizioni del comune sentire del tempo circa il rapporto di aderenza tra fotografia a colori, realtà e verità1. Come fosse un ritrattista, Fontana mette in posa il paesaggio. Il suo occhio fotografico ne sceglie il lato migliore con la consapevolezza che la fotografia, con il suo tempo di posa, gli obiettivi e i diaframmi, vede il mondo diversamente dall’occhio umano. E il vedere di Fontana è rigoroso nella scelta perché risponde a un impulso che la mente interpreta. I colori sono sfumature di significati che vengono vissuti visceralmente. Si potrebbe anche dire che la sua messa in scena è metafisica poiché rinuncia alla rappresentazione del reale, distoglie lo sguardo dalla sua apparenza per dare corpo – colore e luce – a una rivelazione interiore: «trovi solo quello che conosci e capisci solo quello che sai».

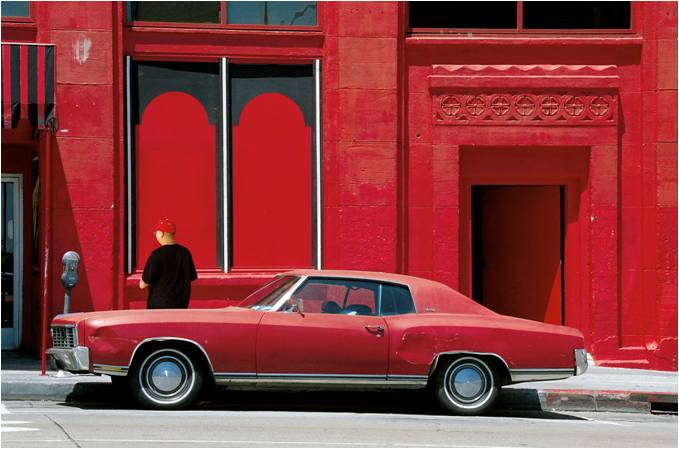

La sua riflessione ci porta più diffusamente a un ragionamento sul genere umano, assimilabile al sentire di Giorgio de Chirico, e stimola chi osserva a scoprire il punto di rottura tra il vero e il falso, tra il conosciuto e l’ignorato. Nel 1978 Franco Fontana scatta un’immagine-simbolo del suo repertorio, a Baia delle Zagare, in Puglia: una composizione pulita, ritmata da fasce di colore, giocata su pochi toni cromatici, essenziale, sintetica, che sarà impiegata per una campagna del Ministero della Cultura francese. «[Questa foto] rappresenta il mio modo di intendere la fotografia», afferma Fontana. «Io credo (infatti) che questa non debba documentare la realtà, ma interpretarla. La realtà ce l’abbiamo tutti intorno, ma è chi fa la foto che decide cosa vuole esprimere. La realtà è un po’ come un blocco di marmo. Ci puoi tirar fuori un posacenere o la Pietà di Michelangelo». C’è nel suo procedere un’umanizzazione del paesaggio, una trasformazione che avviene con il colore, vero soggetto di Fontana. È nella scelta dell’accostamento cromatico che Fontana dà significato alla sua fotografia e la vitalizza. Si avventura in un percorso creativo che rompe le regole, facendo emergere lati spesso ignorati di una realtà le cui soluzioni interpretative sono sempre variopinte, come le diverse situazioni e stati d’animo della vita. L’armonia della forma di un oggetto o di un paesaggio, allo stesso modo di Giorgio Morandi, è frutto di una meditazione che esplode nella definizione di una mappatura tonale che non rappresenta l’oggetto in sé, ma contiene e visualizza una narrazione che è la risultanza della sua esperienza e sguardo sul mondo. Spessissimo le persone sono assenti dall’inquadratura, estranee: si tratta di città abitate ma deserte. Una prima comparsa dell’elemento umano si ha con la serie Presenza Assenza (1979-1982): su fondali rappresentati da pareti colorate o su asfalti scanditi dai motivi geometrici della segnaletica stradale, si stagliano delle ombre, a volte piccole, altre lunghissime, alcune solitarie, altre in gruppo, dal sapore metafisico, a rivelare la presenza dell’uomo nella sua componente più effimera. Nel 1979 si colloca anche il primo di una lunga serie di viaggi negli Stati Uniti: Fontana non approda a nessuna rivelazione, bensì applica il suo codice linguistico – ormai consolidato – a un ambiente urbano altro rispetto alla sua Modena, ma non per questo alieno oincomprensibile. Il fotografo parte e ritrova se stesso anche oltre oceano: anche in queste sue fotografie – ha osservato Giampiero Mughini – «c’è una sorta di dittatura della luce». E ancora incontriamo composizioni costruite sulla combinazione di colore e geometria, anche se, col tempo, approda a un vocabolario più descrittivo e meno astratto.

Compaiono poi, in maniera decisa, le figure umane: agli incroci, isolate seppure circondate da altri corpi, in una dimensione di apparente incomunicabilità, secondo una sensibilità e un’impostazione che richiamano i dipinti di Edward Hopper, oppure viste di spalle, terse macchie di colore, esaltate dalla luce, che come un faro illumina gli attori sulla scena. Qualche anno dopo, nel 1984, inizia la serie Piscine: porzioni di sinuosi corpi di donna (e a volte d’uomo), esaltate da colori squillanti, in uno spazio conchiuso, sospeso, di cui spesso non vediamo i confini; corpi che a volte emergono con tutta la materialità – sensuale ma mai volgare – della carne, a volte si rarefanno in ombre, proiezioni, silhouette, o sono schermate da panni rivelatori. Nella serie dei Nudi, si susseguono immagini di matrice classica: composizioni calibrate, mai oltre misura, “naturali”. Ma l’attività di Fontana si allarga e si rinnova continuamente, su molti livelli, anche in ambiti più commerciali, nella convinzione che non si debbano «mai fare sempre le stesse cose. Abbiamo un biglietto di sola andata, è inutile sprecarlo, ripetendo ciò che hai già fatto». Collabora con diverse aziende importanti (tra le quali vi sono Ferrari, Volvo Italia, Volkswagen, Ferrovie dello Stato, Versace, Lavazza), firmandone le campagne pubblicitarie; inoltre tiene corsi, workshop e conferenze in Italia e nel mondo. Produce anche numerosi calendari per diverse compagnie. Nel 2000 inizia la serie dei Paesaggi Immaginari, in cui l’invenzione sul reale arriva ai massimi livelli, rendendo chiaramente manifesto il sottile inganno teorico sotteso alla produzione precedente. In questo caso, il fotografo – che non disdegna la tecnologia digitale – riafferma la propria libertà interpretativa, tramite l’immaginazione, della realtà. La tecnica, ancora una volta, si rivela come un semplice mezzo, per mostrare una proiezione di sé: «la macchina fotografica – afferma Fontana – è come la penna stilografica per uno scrittore, solo uno strumento. Quello che conta è quello che sai scrivere».

Nel 2010, primo fotografo chiamato a partecipare al progetto “Vita nova”, ideato da Fabrizio Boggiano al Cimitero monumentale di Staglieno (Genova), in occasione della Settimana Europea dedicata ai Cimiteri Monumentali, Franco Fontana non si sottrae alla sfida che un ambiente simile – principalmente monocromatico – pone ad un autore, soprattutto se la sua estetica si sviluppa proprio a partire dalle stratificazioni di colore. Nella sua meditazione sull’azione del tempo, astrazione e corporeità si mescolano: lontano dalla modalità documentaria o descrittiva, il lavoro di Fontana qui si materializza secondo due direttrici. Da una parte si sofferma su ombre e campiture, tralasciando la trascrizione accurata di nomi e architetture, a favore di una trattazione filologicamente rispettosa del suo linguaggio, che in questo caso avvolge geometria e luce di un sentore metafisico, dall’altra interroga i frammenti scultorei come se fossero presenze vive e palpitanti sotto i panneggi eterei, illudendoci, attraverso la fotografia, di aver trovato la vita laddove non c’e’ più. Superando un approccio puramente estetizzante, il senso ultimo della precisa sintesi espressiva che Fontana ha condotto in oltre cinquant’anni di carriera si ritrova nel suo modo di interpretare ciò che lo circonda. Che si tratti della narrazione dell’Italia rurale nel suo passaggio alla modernità – evidenziato dalla piattezza di paesaggi senza volume, ritratti in technicolor – o delle allusioni simboliche, metaforiche ad una società edonista e satura, o di avvicinare situazioni più austere, Fontana non ha mai rinunciato ad esplorare e forzare il potenziale e i limiti della fotografia, anche dal punto di vista tecnologico. Al contrario: proprio sfruttando il potere trasformativo della macchina, ha elaborato un linguaggio visivo dai caratteri distintivi, complesso nella sua apparente semplicità, in cui si coglie, fortissima, la forza vitalistica e creativa del fotografo, che, nel prelevare un campione del mondo, lo restituisce come distillato e amplificato, dopo averlo setacciato attraverso i filtri del proprio sentire.