testo di Urs Stahel

“Elisabeth era rimasta sconvolta perché a quel tempo riteneva che l’unica cosa da fare fosse quella che facevano, era giusto che la gente sapesse con precisione quel che succedeva laggiù, era giusto che la gente si svegliasse dal suo torpore alla vista di quelle immagini sconvolgenti. Trotta aveva detto soltanto: Ah, sì, la gente deve svegliarsi? Ma lo vuole? Svegli sono soltanto coloro che la guerra se la possono figurare anche senza di voi”.

Nel racconto Tre sentieri per il lago (1972), che racconta l’illusoria convinzione di una fotoreporter di poter trovare nel mondo una casa, un futuro, la felicità e la verità conservando la propria integrità, Ingeborg Bachmann lascia scivolare la protagonista Elisabeth Matei in una crescente incertezza che la porterà a perdere di vista il senso della vita e a mettere in discussione la propria identità professionale di fotoreporter e corrispondente di guerra.

La citazione rimanda a un passo posto all’inizio di un intenso e profondo confronto tra la protagonista e il suo amante Franz Josef Eugen Trotta sulle immagini della guerra d’Algeria (1954-1962). Trotta inasprisce poi i toni con queste parole: “Credi proprio di dovermi mostrare le fotografie dei cadaveri e dei villaggi distrutti perché io mi figuri la guerra, o che debba vedere le immagini di quei bambini indiani per sapere che cos’è la fame? Che enorme, stupida presunzione. E per coloro che non sanno queste cose le alternative sono due: o sfogliando le vostre belle serie fotografiche ne contemplano le immagini come un fatto estetico, oppure ne ricavano soltanto un senso di orrore, ma questo dipende probabilmente dalla qualità delle foto, sei tu che insisti sempre sull’importanza della qualità, non vieni mandata dappertutto appunto perché le tue fotografie sono di qualità?”

Trotta capisce le buone intenzioni di Elisabeth, animata da una fede giovane e salda, ma contesta il senso e l’etica del suo impegno: “Non è così che tu e i tuoi amici metterete fine a questa guerra, le cose non cambieranno di certo, non otterrete niente, […] non sono mai riuscito a capire come la gente riesca a guardare queste riproduzioni, o meglio questa realtà capovolta nella irrealtà più mostruosa; guardare i morti non serve di sicuro a rafforzare il carattere”.

Il racconto di Ingeborg Bachmann sviluppa in chiave letteraria una tematica che interessa la fotografia sin dagli anni settanta del secolo scorso. Alla fine degli anni sessanta la fotografia documentaria in tutte le sue forme – la street photography, la fotografia di eventi, il fotogiornalismo in generale, ma soprattutto la fotografia di guerra e di crisi – viene messa in discussione, se non addirittura criticata, come se la televisione e in particolare le telecamere live, una novità dell’epoca, l’avessero dispensata dal dovere di cronaca. Che ruolo ha la fotografia documentaria, e come lo svolge? Cosa può fare e a cosa dovrebbe aspirare? Quali reazioni suscita? Quali possibilità apre? E nel migliore dei casi, cosa previene o distrugge? Cosa distingue l’esperienza sul campo, in zona di guerra, dallo sfruttamento giornalistico e dal rimaneggiamento del materiale fotografico?

All’inizio degli anni settanta Allan Sekula e Susan Sontag sfidano su questo terreno la fotografia con i loro scritti, mentre dal 2000 sono filosofi, critici e artisti come Judith Butler e Hito Steyerl a svolgere un ruolo di primo piano nel dibattito, insieme a molti altri autori.

Tre interrogativi emergono da questa discussione.

Il primo riguarda le condizioni di lavoro del fotografo di guerra. In particolare viene dibattuto il concetto di embedded journalism. Se, come accade sempre più spesso a partire dagli anni ottanta, giornalisti e fotografi hanno accesso alle aree di crisi e sono autorizzati ad assistere agli eventi bellici solo se scortati e guidati, come possono realizzare dei racconti scritti o fotografici accurati e oggettivi? C’è chi sostiene che essere al seguito dell’esercito (embedded) e attenersi alle direttive vada a discapito di obiettività e indipendenza.

La seconda questione riguarda l’impiego di queste fotografie nei media, sui giornali e sulle riviste. Gli anni settanta hanno segnato l’inizio della prima era mediatica; si comincia a comprendere che i giornali e le riviste selezionano deliberatamente le immagini più intense, incisive, toccanti, immagini persino sconvolgenti, per motivazioni che spesso trascendono il rispetto della verità e la libertà di informazione. È necessario commuovere il lettore, toccarlo sul vivo e legarlo emotivamente alla rivista. Si parla di “sensazionalismo”, di “escalation mediatica” quando la copertina e l’inserto centrale mostrano immagini eccessivamente scioccanti o emotive.

Il terzo argomento di dibattito tocca un aspetto più elevato, di importanza cruciale. Il punto in discussione è il seguente: la fotografia documentaria e nello specifico la fotografia di guerra, oltre a riproporre in maniera diretta gli eventi, senza filtri o commenti, riesce anche a interpretare la realtà? Su questo punto, le argomentazioni di Sekula e Sontag sono più apodittiche rispetto a quelle di Butler e Steyerl. Soprattutto Sekula nega categoricamente che la fotografia sia in grado di fornire un’interpretazione precisa, corretta, trasparente. Mentre Sekula e Sontag argomentano che il recto, la parte anteriore di una fotografia, necessita del “verso”, ovvero delle informazioni riportate sul retro dell’immagine in senso letterale o figurato – il timbro, la descrizione, eventuali commenti, le specifiche dell’incarico, ovvero il fine, il contesto – Butler e Steyerl accordano al recto una forza a sé stante, potenza ed energia visive autonome. Una serie di immagini colte nel loro insieme ha secondo loro la capacità di trasmettere determinate informazioni e non si limita a suscitare eccitazione visiva. Ovviamente tutte queste teorie tengono conto del fatto che l’istanza documentaria non è puramente passiva, ma svolge un ruolo attivo: l’evento è influenzato dall’atto del fotografare.

Richard Mosse: le prime opere

Richard Mosse conosce molto bene queste problematiche e le relative insidie, avendo cominciato a occuparsi di fotografia dopo il 2000, prima ancora di avere concluso gli studi universitari. Come ogni fotografo o artista legato alla fotografia che si dedichi a una documentazione rigorosa della realtà sociale e che, in antitesi a una forma d’arte strettamente concettuale, scelga di presentare le immagini inglobandole in una fitta rete di informazioni, anche Mosse ha dovuto continuamente confrontarsi con questi argomenti. Lo si evince già dalle sue opere giovanili, anche se in maniera meno netta ed evidente rispetto a successivi progetti fotografici di grande rilievo come Infra e Heat Maps.

Basti pensare a Nada Que Declarar, una serie fotografica realizzata intorno al 2007 che documenta il passaggio illegale della frontiera fra Messico e Stati Uniti. In questa serie risulta evidente che lo stesso Mosse ha perlustrato il confine, fotografando ciò che resta, gli oggetti abbandonati dai tanti profughi che hanno cercato di attraversarlo. La serie realizzata nella Striscia di Gaza mostra l’Aeroporto Internazionale di Gaza, assurto a simbolo in seguito alla distruzione operata dalle Forze di difesa israeliane (2008). In Kosovo vediamo una chiesa devastata da un missile (2004). In The Fall (2009) una serie di aeroplani bloccati a terra, danneggiati ma non completamente distrutti, con il passare degli anni sembrano fondersi sempre di più con la natura in cui sono immersi. Nella luce diffusa che pervade le fotografie della serie Nomads (2009), scattate controluce durante una tempesta di sabbia, i veicoli crivellati di proiettili, dilaniati, appaiono deformati in figure bizzarre, frammentarie.

Ciò che colpisce in queste fotografie è lo stato di completo abbandono, di desolazione che caratterizza i luoghi in cui sono state scattate una volta che l’azione si è conclusa, dopo la concitazione, la catastrofe, la fuga, lo schianto, il missile, gli spari. E nonostante tutto la loro capacità di raccontarci sommessamente il destino delle persone coinvolte in queste scene. Anche le immagini affascinanti e a tratti morbose dei disastri aerei simulati che compongono la serie Airside (2008), testimonianze dell’impiego di veicoli fittizi a scopo di addestramento delle squadre di soccorso, alludono velatamente al destino delle cento, duecento persone che si sono schiantate al suolo e sono morte a bordo, insinuandosi spettrali nelle fantasie e negli incubi che alimentano le nostre ansie legate al volo, ora e per sempre.

In una intervista rilasciata a WM – Whitehot Magazine of Contemporary Art, la risposta di Mosse alla semplice domanda “Perché gli aerei?” offre un primo accesso al suo pensiero artistico: “Credo che non esista un’espressione della catastrofe più raffinata, più violenta, più concisa, più internazionale e ricca di implicazioni culturali del disastro aereo. In ogni caso, un incidente aereo è molto difficile da fotografare. Puoi appostarti sotto la traiettoria di volo del JFK con la tua macchina fotografica ogni mattina per anni senza ottenere nulla che somigli a un disastro aereo. Oppure puoi inscenare la performance 747 di Chris Burden, piazzarti sotto la traiettoria di volo del LAX per dieci minuti, sparare con una pistola a un jumbo jet e avere una foto del momento. Il fotografo documentarista ha una vita terribilmente difficile se paragonata a quella dell’artista concettuale. Ma come Prometeo e Loki, siamo entrambi incatenati alla stessa roccia.

Perché gli aeroplani? Il disastro aereo ha un tremendo potere traumatico. Un aereo di linea in picchiata verticale è una spettacolare esemplificazione del fallimento della modernità. È terrificante ma al tempo stesso esteticamente potente, la rappresentazione di una globalizzazione inarrestabile. Per questo i terroristi sono attratti dal disastro aereo. Il terrorismo non è un atto di guerra. È una forma di pubblicità, e il suo scopo primario non è uccidere, bensì catturare l’immaginario collettivo uccidendo. Gli artisti, in particolare quelli che lavorano con la fotografia, dato il rapporto di questo mezzo espressivo con la pubblicità, hanno tutto il diritto di entrare nell’ordine simbolico del terrorista e di violare i medesimi tabù”.

Solo in Breach (2009), la serie sull’occupazione dei palazzi imperiali di Saddam Hussein in Iraq da parte dell’esercito americano – ottantacinque edifici costruiti per volere di Saddam in posizioni strategiche in tutto il paese – osserviamo la presenza di persone nelle immagini; in un certo senso, però, sono le persone sbagliate. Non sono gli iracheni, ma i soldati conquistatori che hanno cacciato Saddam e le sue milizie. Si muovono come nostre controfigure in questi palazzi parzialmente diroccati, in queste rovine contemporanee. Hanno l’aria apparentemente spensierata, perché la battaglia è vinta, l’impresa è compiuta.

L’immagine centrale qui mostra un gruppo di soldati sul bordo di una piscina semidistrutta. La geometria nitida e luminosa della piscina fa da contrappunto al fiume che serpeggia tra i morbidi rilievi del paesaggio che si perde in lontananza. I soldati si riposano a bordo vasca. Un militare si è sdraiato per terra e ha tolto l’elmetto; sembra che gli altri lo esortino a darsi un contegno, inutilmente. Le tensioni all’interno del piccolo drappello fanno da contrappunto al conflitto su più vasta scala, all’intersezione tra due culture, tra due poteri, al contrasto tra la pomposa forza simbolica dell’architettura e l’ossessione per il fitness dei conquistatori/liberatori americani. Un’immagine potente e suggestiva, una sorta di dipinto storico contemporaneo, realizzato attraverso il medium della fotografia.

Queste prime serie fotografiche documentano gli effetti del climax, dell’azione. Non mostrano il conflitto, la battaglia, l’attraversamento del confine, in altri termini il momento culminante, ma il mondo che segue la nascita e la catastrofe, motivo per cui questo genere viene spesso definito aftermath photography, fotografia dell’indomani. Mosse ci mostra dei simboli, delle allegorie della distruzione, della sconfitta, della perdita di energia e concentrazione, del collasso del sistema di Saddam Hussein o della “modernità” occidentale. In Airside, d’altro canto, lo scenario dei disastri aerei simulati si tramuta, per l’oggetto stesso, ma anche per la presentazione del luogo e l’esecuzione fotografica, in un teatro fallico, una pièce surreale sul tema della vittoria o della sconfitta.

Questi primi lavori – alcuni dei quali sono stati creati in un periodo sorprendentemente breve e intenso, dopo il conseguimento del Master of Arts a Yale grazie alla prestigiosa borsa di studio ricevuta dalla Leonore Annenberg Fellowship in The Performing and Visual Arts – puntano già nella direzione che Mosse è pronto a intraprendere.

E nel suo caso questo significa tenersi pronto a entrare nel mondo, provare a documentarlo visivamente, esporsi ai giudizi e ai pregiudizi che circondano la fotografia nelle situazioni di crisi. Nel concreto, significa spingersi lungo le linee di faglia in cui entrano in collisione le placche tettoniche del cambiamento sociale, politico ed economico– in Congo, come vedremo, a Lesbo, nell’inferno della migrazione del nostro tempo, nella foresta pluviale brasiliana, sfregiata da innumerevoli roghi riconducibili alla pratica del debbio – e resistere a oltranza, senza rinunciare a mettere il dito nella piaga, scattando foto destinate a lasciare il segno nello spettatore, a sfidarlo, a suscitare in lui nuove inquietudini. Fotografie immersive, come siamo soliti descriverle oggi, immagini intense, impressionanti, che ci pongono di fronte a situazioni critiche e ci obbligano a prendere una posizione. Mosse gioca con la spettacolarità e la sfrutta per catturare la nostra attenzione, gioca con il potere unico dell’immagine, con l’“eccitazione”, ma al tempo stesso la contestualizza, fondendo video e immagini in un tutt’uno, al termine di una ricerca esaustiva. Gioca con il fuoco ma al tempo stesso cerca di domarlo, controllarlo e renderlo produttivo.

Nel 1933 lo scrittore pubblicò un incantevole libro sull’estetica giapponese. L’autore mette a confronto le sensibilità estetiche degli europei, degli occidentali, con quelle nipponiche delineando una dottrina dell’estetica giapponese attraverso le sue dicotomie: ombra e luce, lucidità e opacità, colore e semplicità. In questo contesto l’autore raffronta anche fotografie provenienti dal Giappone con immagini europee e americane, analizzandone le differenze. Giunge a chiedersi: fino a che punto e sotto quale aspetto sarebbero diverse le immagini fotografiche delle due culture se fossero stati i giapponesi a inventare e a sviluppare la macchina fotografica, se questo pensiero così diverso fosse confluito nell’origine e nell’evoluzione dello strumento. Leggendo queste parole sembra di avvertire il progressivo allontanamento delle due placche tettoniche nella mente dell’autore. Il paragone va a tutto vantaggio della cultura giapponese, in un tentativo di controbilanciare il predominio colonialista occidentale. Il suo motto è: se cambia lo strumento, cambia anche il pensiero, e viceversa.

Sembra quasi che Mosse, oltre ad avere interiorizzato i molti dibattiti sulla fotografia documentaria, sia entrato in sintonia con il fascino raffinato, discreto ma preciso che emana questo breve libro, poiché a partire da un dato momento diversifica il tipo di pellicola e la strumentazione per ogni nuovo progetto fotografico che intraprende, adottando un nuovo approccio, una prospettiva assolutamente innovativa, che gli consente di trattare ogni tematica e ogni situazione in base al contesto. In un certo senso il fotografo forgia nuovi strumenti per ogni progetto, per Infra, Heat Maps, Ultra e Photosynthesizers. Questa scelta merita una considerazione più approfondita.

Infra

Il Congo avrebbe le potenzialità per essere una delle aree più ricche, influenti e potenti dell’intero continente africano – e invece è l’esatto opposto. Nel XVI e nel XVII secolo, e a ritmi sempre più frenetici dopo il crollo del Regno del Congo avvenuto alla fine del Seicento, i mercanti di schiavi esportavano uomini in Occidente, soprattutto in Brasile, mentre i trafficanti islamici, operanti principalmente da Zanzibar, rifornivano i paesi arabi in Oriente. Dopo la dominazione portoghese, subentrarono governanti coloniali olandesi e britannici. Poi fu il re del Belgio Leopoldo II ad esercitare il dominio personale su alcune regioni del Congo per ventitré anni, sfruttandone in modi illeciti gli abitanti durante il primo grande boom della gomma. Si giunse a eccessi così crudeli che Leopoldo alla fine fu costretto a cedere la colonia allo stato del Belgio. Nel 1960 l’allora Repubblica del Congo conquistò l’indipendenza, ma il paese non giunse mai a conoscere la pace. I leader Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba, Joseph-Désiré Mubutu, Kabila padre e figlio, hanno guidato il Congo (per un certo periodo ribattezzato Zaire) attraverso tre conflitti bellici in un incerto presente.

L’enorme paese, grande sette volte la Germania, è ricco di risorse minerarie, oro, diamanti, rame, coltan, manganese, piombo, zinco, stagno – un potenziale che non è mai stato sfruttato appieno perché le milizie ribelli stabilitesi nei territori della Repubblica Democratica del Congo dopo il genocidio in Ruanda del 1994 non hanno mai smesso di alimentare nuove ondate di violenze che hanno causato più di cinque milioni di morti, in gran parte dovute a malattia e fame. Le cronache descrivono un disastro umanitario di proporzioni inimmaginabili, che si protrae da oltre cinquecento anni e che ha intriso di sangue in profondità la terra rossa di questo paese. Come se quest’angolo del pianeta fosse carico di negatività, un luogo di orrore incapace di rinunciare al suo karma.

Tra il 2010 e il 2011 Mosse si stabilisce nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, nella regione del Kivu Nord, dove viene estratto, perlopiù a mani nude e con l’ausilio di piccoli strumenti, il coltan, un minerale altamente tossico da cui si ricava il tantalio, materiale che trova largo impiego nell’industria elettronica globale ed è presente in tutti i nostri smartphone. A questo tema sono dedicati il progetto Infra e la complessa videoinstallazione a sei canali The Enclave. Lo “strumento” prescelto per quest’impresa ambiziosa e irta di pericoli è una pellicola molto particolare.

“Per la serie Infra Mosse utilizza la Kodak Aerochrome, una pellicola da ricognizione militare sensibile ai raggi infrarossi ormai fuori produzione, che registra la clorofilla presente nella vegetazione. Il risultato è la lussureggiante foresta pluviale congolese trasfigurata in uno splendido paesaggio surreale nei toni del rosa e del rosso”12. L’artista ha dichiarato in un’intervista al British Journal of Photography: “Volevo esportare questa tecnologia in una situazione critica per sovvertire le convenzioni tipiche di narrazioni mediatiche ormai cristallizzate e mettere in discussione la modalità in cui siamo autorizzati a dare forma a questo conflitto dimenticato… volevo testare questa tecnologia di ricognizione militare, usarla in maniera riflessiva per scardinare i criteri rappresentativi della fotografia di guerra“.

Mosse fotografa paesaggi, scene con i ribelli, raduni all’aperto, ha ritratto civili e soldati, ma anche le abitazioni mobili di una popolazione costretta a spostarsi senza sosta, perennemente in fuga, in una zona di guerra in cui le milizie ribelli sbucano fuori dal nulla per poi scomparire di nuovo nella giungla, in un conflitto senza fine combattuto senza armi pesanti, ma principalmente con machete e fucili. L’artista crea una sorta di mappa visiva di un paesaggio bellico popolato da molti attori, vittime e carnefici, nel folto di una giungla lussureggiante. L’impiego della pellicola Kodak Aerochrome, attraverso l’alterazione cromatica fotochimica che trasforma il paesaggio da verde intenso a rosso rosato, filtra la realtà, la proietta in una dimensione teatrale, surreale.

Questo procedimento straniante la trasforma ai nostri occhi facendola apparire artefatta, visionaria, un racconto per immagini di grande respiro, complesso, frammentario, che fino a oggi appare senza uno scopo e una conclusione, e senza alcun tipo di catarsi. Una dura lezione del tutto priva di una spiegazione chiarificatrice. Un immaginario splendido e terribile che si colloca a metà strada tra fotografia e arte, tra documento e simbolo, colorato nei toni rosa acceso della vegetazione, saturo della miseria di una guerra senza fine.

Per realizzare questo lavoro, Mosse utilizza la pellicola Aerochrome, originariamente sviluppata a scopo militare durante la Seconda Guerra Mondiale “per neutralizzare le tattiche di mimetizzazione del nemico”. L’artista non si avvale di questa tecnologia obsoleta per rintracciare un fantomatico nemico, bensì per richiamare l’attenzione sul destino unico e incredibile del Congo, sullo stato d’emergenza degli ultimi decenni, retaggio anche dei secoli passati. Chi ha avuto modo di vedere la sua opera non potrà più dimenticare il Congo. È questo probabilmente il segno più durevole che lascia il suo lavoro, a prescindere dalle esperienze e dalle conoscenze estetiche e sociologiche che veicola.

Heat Maps

Tra il 2016 e il 2017 Mosse si interessa al fenomeno delle migrazioni di massa, la grande crisi europea colta nel suo circolo vizioso tra chiusura e apertura dei confini, compassione e rifiuto, cultura dell’accoglienza e rimpatrio, oltre che tra calda umanità e fredda razionalità economica. Vale la pena mettere a fuoco il principio che informa queste opere – il cui tema è sviluppato anche in una imponente videoinstallazione intitolata Incoming – prendend o in esame il lavoro forse più esemplare: il drammatico Skaramagas (2016), con i suoi 7,33 m di lunghezza.

Aguzziamo lo sguardo. Eccoli lì, allineati, accatastati, uno dopo l’altro. Hapag-Lloyd, Maersk, Gartner, Cosko, Trans Container AE, Hanjin. Container su container, uno accanto all’altro, uno sopra l’altro. Di fronte, una colonna interminabile di camion che arrivano e ripartono, consegnano e ritirano, senza sosta. Sono movimentati da piccole gru motorizzate e caricati sulle navi con grandi gru portuali. Dobbiamo immaginare gli oceani come giganteschi flussi di merci che scorrono avanti e indietro, all’infinito. Quello che dall’altra parte del mondo costa due euro dopo il viaggio ne vale duemila qui da noi; nel frattempo si scommette sull’aumento o sulla diminuzione del presunto valore della merce.

Lo sguardo si sposta lentamente verso destra. I container sono ora più piccoli, allineati sullo stesso piano. Sul tetto sono montati condizionatori e antenne paraboliche, sulla facciata si aprono una porta e una o due finestre. Il deposito merci globale si trasforma in un deposito di esseri umani. I container sono disposti geometricamente, come un villaggio o un reticolato urbano, con strade principali e incroci. Tra un container e l’altro è steso ad asciugare il bucato, una persona siede sulla soglia, di fronte un gruppo di persone gioca a pallavolo, più a destra un altro gruppo è impegnato in una partita di calcio, alcuni stanno a guardare, alcune ragazze girano l’angolo. Sullo sfondo luccica il mare. Quella che a prima vista sembra una vasta area di libero scambio globale è delimitata da una recinzione e da filo spinato. Da una parte le merci libere, dall’altra le persone soggette al controllo. Qui la massima velocità, là il massimo immobilismo.

Sotto i nostri occhi si spalanca l’area portuale di Skaramagas, città situata nel settore occidentale dell’agglomerato di Atene. La località è nota per l’enorme cantiere navale, oltre che per il campo profughi. Lo sguardo vaga sulla vastissima superficie dell’immagine, rivelazione di grandiosità in bianco e nero, neri profondi, luci chiarissime, contrasti seducenti che catturano l’attenzione. Una presenza fisica quasi irritante, vigorosa, iridescente nella mia percezione. È una stampa in negativo? È un’immagine solarizzata? Mosse qui opera come in altri campi profughi situati sulla rotta per l’Europa – il campo di Tel Sarhoun e Aarsal nella Valle della Beqā’ in Libano, ad esempio, i campi Nizip I e Nizip II nella provincia di Gaziantep in Turchia o il campo profughi nell’area dell’ex aeroporto di Tempelhof a Berlino –: non fotografa la luce visibile, ma utilizza una termocamera in grado di registrare le differenze di calore nell’intervallo degli infrarossi. Il principio generale è: la luce è calda, l’oscurità è fredda. Quindi non vediamo i riflessi della luce visibile a occhio nudo, ma la registrazione delle differenze termiche, le cosiddette heat maps mappe termiche.

Si tratta di una tecnica di ripresa nota in ambito militare sin dalla guerra di Corea, sottoposta a continui perfezionamenti, che consente di “vedere” fino a una distanza di trenta chilometri, di giorno e di notte, offrendo immagini apparentemente nitide, precise e ricche di contrasto. A un esame più attento, tuttavia, non riusciamo a distinguere alcun dettaglio, ma solo astrazioni, come se stessimo osservando dei ritagli realizzati con particolare accuratezza. Ogni persona, ogni bicicletta, ogni container è riconoscibile chiaramente, ma solo come tipologia, nel suo movimento, nei suoi contorni, e non nella sua individualità, nella sua intimità. È lì e al tempo stesso non è lì, viene rilevato, e al tempo stesso si sottrae alla percezione.

È impossibile determinare la posizione precisa del fotografo. Questa telecamera “spara” a grande distanza, ma inquadra un bersaglio molto piccolo e circoscritto, proprio come il colpo di fucile di un cecchino. Per questo motivo Mosse scatta per Skaramagas circa millecinquecento fotografie e le ricuce insieme in mesi di lavoro minuzioso per creare questo panorama, l’illusione di un grandangolo. L’immagine non fornisce una prospettiva centrale, ma assume la forma complessa di un’esplorazione o scansione progressiva della situazione.

Le termocamere sono anche registrate come armi. Per aumentarne la portata e la precisione, i loro sensori sono raffreddati a -50° Celsius. Ciò le rende inadatte per le istantanee, in quanto estremamente difficili da posizionare. Un treppiede robotizzato perfettamente stabile esegue i comandi inseriti da Mosse – in questo caso, forse 20 linee che arrivano fino a 75 esposizioni con un tempo che varia tra i 50 e i 60 minuti. Di conseguenza, la posizione resta costante, il tempo no. Ognuna delle 1500 esposizioni comporta uno sfasamento temporale; esiste dunque la possibilità che una persona o una parte del suo corpo compaia più volte all’interno della stessa immagine.

Anche qui l’artista punta allo straniamento, cerca di sottrarsi al linguaggio formale della fotografia documentaria. In questo caso, mediante il paradossale ricorso a una tecnologia e a un linguaggio che vengono impiegati abitualmente per identificare e sorvegliare le persone, inclusi i migranti, con l’effetto però di rendere anonimo l’individuo, la persona, l’identità. Contrariamente allo scopo della telecamera (e del suo inventore), in definitiva non sono le persone in carne e ossa a finire sotto osservazione, ma gli scenari del fallimento politico, il sistema di segregazione, di emarginazione. Nel mondo analogico che abbiamo costruito, questi sistemi funzionano per un periodo di tempo limitato, o almeno così crediamo (tanto che siamo disposti ad accettare situazioni penose come quelle di Lesbo), mentre nel mondo digitale diventiamo tutti migranti, dati in migrazione.

Ultra

La pellicola Kodak Aerochrome impiegata per il progetto Infra produce delle alterazioni nella resa cromatica delle immagini che in alcune aree virano al rosso scarlatto, al rosa e al cremisi; la termocamera utilizzata per le Heat Maps, le mappe termiche, genera infiniti campi di dati in bianco e nero sui centri di detenzione per migranti; infine nella serie Ultra, costituita dalle affascinanti fotografie che Mosse scatta nella foresta pluviale servendosi di una torcia a luce ultravioletta e di esposizioni multiple, scintillano magici riflessi cangianti ultravioletti, stemperati in un tocco di verde argenteo e in bagliori metallici rosso inglese e rosso carminio.

Tra il 2018 e il 2019 l’artista comincia a esplorare la foresta pluviale brasiliana, scegliendo di adottare un campo visivo circoscritto, regolando la messa a fuoco dell’obiettivo da infinito a micro e a macro, spostando l’interesse di ricerca dai conflitti umani alle immagini di scontri e camuffamenti in natura. Con la torcia scandaglia il sottobosco della foresta pluviale, i licheni, i muschi, le orchidee, le piante carnivore e, alterando lo spettro cromatico, trasforma questi primi piani in uno spettacolo pirotecnico di colori fluorescenti e scintillanti che ha dell’incredibile. La tecnica della fluorescenza UV ha la meglio sulle strategie di mimetizzazione messe in atto dalla natura e trasfigura le sembianze familiari in apparizioni insolite, fantastiche. L’approccio luce-immagine di Mosse trasforma la natura in un “pezzo da esposizione” che racconta una storia di proliferazione e soppressione, voracità e convivenza, ospitalità e parassitismo in natura. Il fotografo diventa così una sorta di “domatore della luce” in un mondo vegetale a rischio.

Il comunicato stampa pubblicato dalla galleria Carlier Gebauer spiega: “In un’epoca in cui i fragili equilibri della foresta pluviale sono seriamente minacciati dalla pressione demografica, dagli incendi e dalla deforestazione, dagli allevamenti di bestiame, dalle piantagioni di palma da olio, dalle miniere d’oro illegali e da altre infrastrutture costruite dall’uomo, Mosse indaga la complessità del suo bioma, le relazioni simbiotiche e le interdipendenze. La foresta pluviale è un terreno di caccia popolato di prede e cacciatori; il mondo naturale è dominato dal ciclo perpetuo che presuppone di uccidere per non essere ucciso. ‘Ultra’ analizza le strategie di sopravvivenza che le piante e gli insetti hanno sviluppato nel corso di milioni di anni, tra cui la mimetizzazione. I fiori di orchidea, al contrario, si sono evoluti per adattarsi alla perfezione alla forma del corpo delle api delle orchidee, un esempio che illustra nel migliore dei modi le interdipendenze dell’ecosistema”.

Photosynthesizer

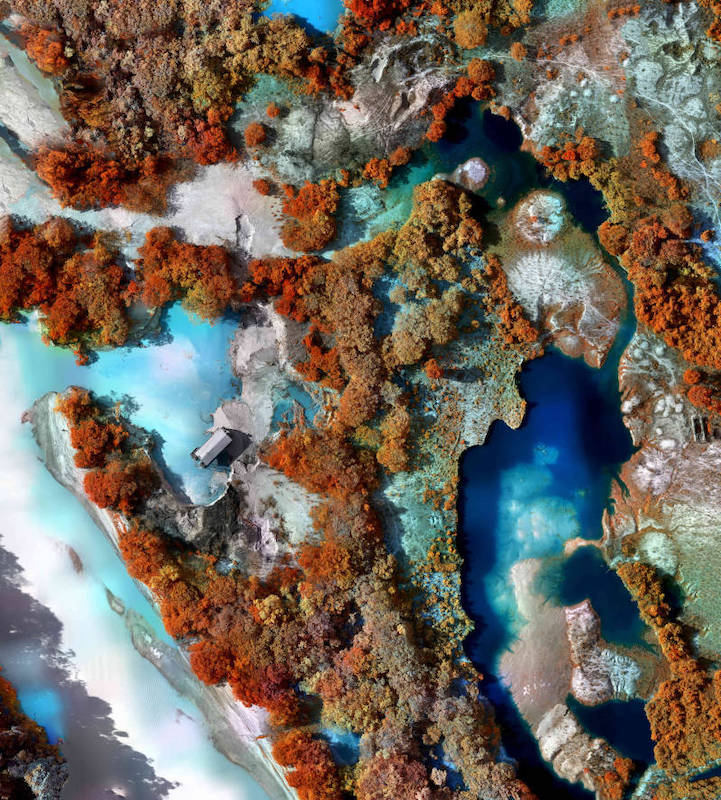

Photosynthesizer è il titolo dell’ultima serie a cui Mosse lavora ancora oggi nella foresta pluviale brasiliana. Il sottotitolo: “multispectral orthographic photographs of sites of environmental damage” [fotografie ortografiche multispettrali di siti con danni ambientali]. Mentre in Ultra l’autore gioca con la bellezza e la fecondità della foresta pluviale del Brasile, in Photosynthesizer, servendosi di droni per riprese aeree, documenta, misura e mappa con grande precisione i diversi tipi di distruzione a cui la foresta pluviale sta andando incontro: disboscamento, deforestazione, allevamento intensivo, piantagioni di palme da olio, miniere illegali per l’estrazione di oro e minerali.

Nella fase attuale, Mosse non è interessato tanto al problema dell’allontanamento delle popolazioni indigene, quanto ai delitti ambientali perpetrati su vasta scala che ogni giorno provocano la distruzione di enormi aree di foresta pluviale arse da incendi appiccati quasi quotidianamente. Il fotografo ha scoperto la pellicola multispettrale impiegata nel campo della tecnologia satellitare estremamente avanzata. Con il tempo, si propone di creare una sorta di archivio che documenti questa terribile azione di deforestazione.

Mosse si muove in un campo di scottante attualità. Lo Igarapé Institute, un think and do tank brasiliano, ha intitolato uno dei suoi documenti strategici Environmental Crime in the Amazon Basin: A Typology for Research, Policy and Action e ha dichiarato: “Il bacino dell’Amazzonia è in pericolo. In Brasile, dopo quasi un decennio di rallentamento della deforestazione, il tasso di abbattimento e di degrado della foresta è salito di nuovo alle stelle intorno al 2005 e poi a partire dal 2010. L’Istituto nazionale di ricerche spaziali (INPE) ha registrato un aumento dell’85% della deforestazione in Amazzonia dal 2018 al 2019, e dalla metà del 2020 la pratica è aumentata del 34% rispetto ai livelli del 2019. Le autorità governative di paesi come Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela spesso attribuiscono il fenomeno all’iniziativa di individui e piccoli attori che perseguono strategie di sostentamento. Tuttavia, approfondite ricerche da parte degli attivisti ecologisti hanno dimostrato che il degrado ambientale della regione è più spesso riconducibile ad attività ben organizzate svolte da una grande varietà di attori, legali e illegali, di diversi ordini di grandezza“.

Con questo documento, l’Igarapé Institute inaugura un “progetto pluriennale per la mappatura della criminalità ambientale” sotto la supervisione dell’istituto stesso e di partner quali Interpol e InSight Crime. Estremamente incisivo – proprio come l’insolita potenza visiva delle opere di Mosse. Per ottenere qualcosa a questo mondo, entrambi questi aspetti sono necessari – e probabilmente serve molto di più.

Mosse oggi

L’anno scorso Richard Mosse ha compiuto quarant’anni. È troppo presto per fare un bilancio e trarre conclusioni definitive sulla sua opera. Tuttavia, è affascinante osservare e commentare il percorso che ha sviluppato sino a oggi. Mosse è estremamente determinato a rilanciare la fotografia documentaria, facendola uscire dal vicolo cieco in cui è stata rinchiusa. Crede fermamente nella potenza intrinseca dell’immagine, ma di regola rinuncia a scattare le classiche immagini iconiche legate a un evento. Preferisce piuttosto rendere conto delle circostanze, del contesto, mettere ciò che precede e di ciò che segue al centro della sua riflessione. In questo senso rinuncia a quella che viene definita fotografia indicale di un evento.

Dopo un secolo di fotogiornalismo, questo campo appare ormai privo di ulteriore attrattiva. Mosse subisce piuttosto il fascino della medicina legale, come ha recentemente spiegato in un’intervista a “Monocle”18, è attratto dall’analisi visiva della scena del crimine, dei fatti, di determinate tematiche, delle circostanze, delle situazioni problematiche come il ricorso alla pratica del debbio in Brasile o la crisi dei migranti in Europa.

Per realizzare le sue serie non utilizza macchine fotografiche standard e pellicole tradizionali, ma ricorre a materiali che esulano dalla fotografia artistica, sviluppati per la sorveglianza e la ricognizione in ambito militare. I teorici dell’immagine Rune Saugmann, Frank Möller e Rasmus Bellmer nel saggio Seeing like a surveillance agency? Sensor realism as aesthetic critique of visual data governance [La visione come un atto di sorveglianza? Il realismo dei sensori come critica estetica della governance dei dati visuali] hanno coniato il termine sensor realism, realismo dei sensori, in antitesi al classico concetto di realismo in ambito fotografico e fotogiornalistico.

Così definiscono il nuovo termine: “Per realismo dei sensori, intendiamo un realismo estetico basato sulla replica visiva delle tecnologie introdotte per la visualizzazione e la gestione di un problema, piuttosto che la rappresentazione fotorealistica di un problema. Il realismo dei sensori è quindi l’appropriazione critica e artistica dei dispositivi, dell’estetica e delle pratiche di produzione dei dati visuali e autorizza lo spettatore a chiedersi in che modo la produzione di dati visuali ricostruisca e formatti ciò che osserva”.

Comunque sia, nel ricorrere a questi nuovi strumenti, non diversamente da come accade con la macchina fotografica tradizionale, il fotografo, il cameraman, l’artista del sensore hanno il dovere di valutare con estrema attenzione il soggetto, il conflitto, la situazione, e di riflettere sul contesto della propria produzione artistica. Tutto questo allo scopo di creare immagini forti e significative che scuotano lo spettatore, lo impressionino e al tempo stesso lo inducano a riflettere, motivandolo a dare il proprio contributo per rendere il mondo un posto migliore. Ed è questo che fanno le opere di Mosse in virtù del loro enorme impatto visivo e grazie a un’intensità che raramente la fotografia raggiunge in questo ambito.

L’artista è riuscito a coniugare sapientemente spettacolarità, contesto e contenuto, concretezza e metafora, osservazione e riflessione. Il risultato delle sue indagini sono immagini di grande effetto, mai ostentate o spettacolarizzate. Con otto miliardi di persone che affollano il nostro pianeta, e i problemi, i conflitti e le guerre di comunicazione che lo affliggono sempre più, forse non possiamo più permetterci la superiorità morale, la sicurezza, per non dire la condiscendenza, esibite da Trotta nel romanzo di Ingeborg Bachmann.